文章关键词: 同情心旁观者效应利他行为愧疚心理社会心理学

文章关键词: 同情心旁观者效应利他行为愧疚心理社会心理学

(网友观点,图片源自网络)

这让我想到曾发生在纽约的一起相似的案件:

1964年3月13日凌晨,一位女性酒吧经理Kitty Genovese在即将到家时遭遇到持刀暴徒侵犯,她惊恐的尖叫并恳求帮助——

“天啊!他刺伤了我,来人哪!请帮帮我,请来帮帮我……”

凄厉绝望的叫声回荡在寂静的黑夜里,格外刺耳。

但就在案发现场,她周围的38户邻居却没有一人立即伸出援手。很多人的确走到窗边观望,并目睹了她外在歹徒的刀下挣扎。但直到歹徒离开,才有人打电话报警。

最后这位不幸的女性因为没有及时得到救助很快就死去了。由此也把发生紧急情况时,社会群体是如何作出反应的问题引入了公众的视野——人们没有向受害者伸出援手,究竟是道德沦丧,还是有其他原因?

见死不救的问题并不是只发生在我们身边的个例。但为什么在他人遭遇危险时,人们会普遍性地显现出麻木、冷漠、毫无同情心?

这是人类的共性吗?

那么当罪恶发生,我们的安全该如何保证?

是什么让人们变得“见死不救”?

#01

1969年,社会心理学家拉塔尼和达利做了一项实验。让参加实验的人,听到隔壁一位女士从椅子上重重摔下了的声音,事情的全程大约有两分钟左右。

观察被试者在不同情境中的反应。

第三种情况,被试者和一名消极的实验助手在场,他对被试者说不用帮忙,结果只有7%的人去帮助受害者。

实验结果发现,当有其他旁观者在场时,会降低人们介入紧急情况的可能性。且这种可能性会随着旁观者人数的增加而变小。

虽然听起来匪夷所思,但“旁观者效应(Bystander Effect)”的确存在:当我们在人群中遭遇危险时更不容易得到帮助。

#02

每一个人对所发生的的事情都有着一定的看法并采取相应的行动。

但每当有其他人在场时,个体在行动前就比无人在场是更加小心的评估自己的行为,把自己准备做出的行为和他人进行比较,为了避免出现尴尬难堪的局面。

社会生活中,人们在行为举止方面倾向于模仿他人行动。这种情况在特殊情况下更为突出。

个体在面对紧急情况下,即使意识到有责任上前帮助,但若别人没有行动的话,个体往往会遵从大家一致的表现。

当他人的在场和出现影响了个体对整体情境的认知、判断和解释,尤其是在紧急情况下对自己陌生情况进行判断。

因此,在现实生活情境下,那些按照自己日程办事的人们也许没有注意到存在需要他们帮助的情境。

▶责任扩散:

(拉塔奈和达利决策树)

我们可以看到,决策树上只有一条路能导致帮助行为,而在这条路上需要进行三次决策,当三次都判断为“是”才会出现帮助行为。

而在每一个分岔处的任意一次否定都会让最终的决定走向“不帮助”,这就很可能导致“见死不救”的结果。

所以,在遇到危险时我们应尽力帮助旁观者在每次决策时做出肯定的选择。

受害者可以怎么做?

如果你运气不够好,遭遇危险却无人施救时,就要靠自己来寻找那个“救命英雄”了。

首先要呼救或采取行动以引起他人的注意;

接着尽量把自己面临的危险程度提高(如果你不报警我就有生命危险、我伤得很重需要马上去医院等),让他人觉得情况越紧急就越容易获得帮助;

你可以直视旁观人群中某位你认为有能力帮忙的人,明确地要求他/她采取具体行动来帮助自己,比如:“这位穿衬衣的先生(这位戴眼镜的女士),请你现在马上帮我打电话报警(通知我的家人),我有生命危险!”

因为向特定某一个人求救,如果不帮助而出现意外,那人便会有愧疚心理,因此提高了获救几率。

旁观者应该怎么做?

实施救援后,呼唤旁边的人一起帮忙,并可做出明确的指示(如:快报警,打110),一旦有人呼吁,就会有越来越多的人加入进来。

每个人都可能成为目睹罪恶发生的见证者,每个人也都可能成为罪恶中的受害者。

伸出援手不仅是帮助他人,同样也是帮助我们自己、帮助我们的孩子、家人和朋友获得一个更安全的生存环境。

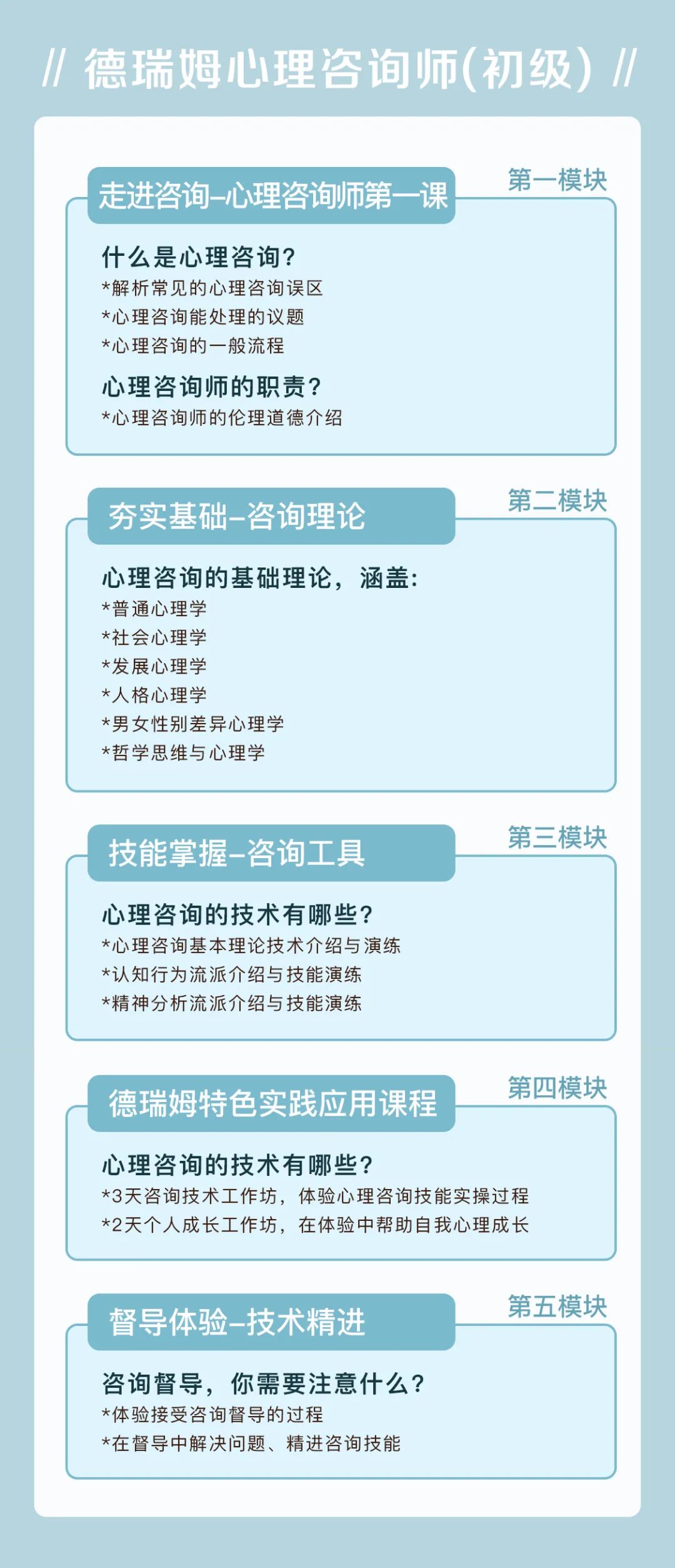

德瑞姆心理咨询师(初级)课程

开启免费试听课预约通道

推荐课程

推荐课程

热文推荐

热文推荐